讀陸論《孫中山先生革命如意觀》後有感 * 段齊順

更新时间:2025-07-16 来源: 发布:sandy 浏览:

讀陸論《孫中山先生革命如意觀》後有感 * 段齊順

原文題:拜读陆炳文博士所书《孙中山先生革命如意观,打定四根顶柱,打好如意算盘》有感

他犹极力主张,以思想为核心、以志士为动力、以軍费为资本、以人为依归,打好如意算盘,即打定四根顶柱;

革命非为个人,而为普天下(即“天下为公”),需学以致用、知行合一,方能成事。

国父孙中山如意学习,不仅是自我修养,也是为民族奋斗、开创共和的实践哲学、成就了中华民国的诞生,与民族复兴觉醒的开端;

孙中山先生领导国民革命之“如意观”,也就是要如我所愿‘革命’,以及如我所喜‘读书’。在四方面打下良好基础,如上述总结,打好四根顶柱,打好“如意算盘”的基础上,并进一步表述“四无”,大众所周知,凡“如意观”者,

1)若無中心思想,就无主义信仰;2)若無志士仁人,就无激励追随;3)若無軍费支撑,就无行动资本;4)若無人心所向,就无道同志合。

“如意算盘”就打不好,如此一切将成虚論,當心願景淪為空谈,國民革命恐永無成功之日;

‘吾心信其不可行,雖反掌折技之易,亦無收效之期。'国父孙中山先生语录里这一段话,亦即革命如意观注脚。

孙中山先生积四十年革命如意观,领导辛亥革命终于推翻满清,建立亚洲第一个民主共和国。

(二)孙中山先生的如意革命思想与影响:

孙中山是伟大的民主革命先行者,是近代中国民族英雄。他是一位为谋求中华民族的解放而奋斗终身的历史巨人;

(1)若无中心思想,就无主义信仰、若无志士仁人,就无激励追随、若无军费支撑,就无行动资本、若无人心所向,就无道同志合:

无数辛亥志士就是在孙中山先生的中心思想感召下,投身革命,组织反清团体;

尤其许多青年学生出国留学,开扩眼界,才知道中国封建王朝以“天朝上国”自居,夜郎自大,闭目塞听,对外采取闭关锁国的政策,对西方新鲜事物充耳不闻,根本没想到要派遣学生出国留学,学习外国先进的科学技术。

在中国与西方资本主义世界严重隔绝的同时,西方科学技术突飞猛进,两者的差距越来越大,原先社会经济和科学文化处于先进地位的中国,长期处于停滞和落后状态。

鸦片战争冲开了中国的大门,一些开明人士零星的出国留学。出国留学是中国社会的一种进步现象,也是中国有识之士认识到“他山之石,可以攻玉”,为了改变古老中国的停滞和落后,为了中国人不受欺凌和压迫,为了祖国早日臻于强盛和富裕,必须学习发达的资本主义国家各方面有益的知识和经验,出国留学乃是一条捷径。

以事实为例:我曾外公卢守孟就是福建马尾船政学堂第三届毕业生,专攻造舰。1886年被选赴英国海军部制造大书院留学,后赴英国监造“海天”、“海圻”等舰。他英语、法语、意大利语俱佳。曾奉命出使英国、意大利、比利时,是中国晚清外交精英。1902年出使欧洲,成为外交官,官至花翎二品衔,湖南候补道台。

清未回国历任京汉铁路总管、邮政部路政司行走、两广交涉局副局长、京汉铁路总监督。民国后任陇海东路工程局局长、郑州陇海铁路局局长等职。(详见我表姨欧阳琼所书,在百度搜索:洋中路444号:福州百年历史风云的一种别样记录)

事例2:外公李树藩与广州起义总指挥赵声将军都是江南水师学堂同学。并在学堂组织“知耻社”(赵声也曾在日本留学军校、考察军事)

于是,从鸦片战争以后,出国留学问题对中国政治、经济、文化、軍事、外交等方面都产生了相当的影响和作用。

清朝末年也曾倡导学习西方科学技术,官派和私人出国留学、创立福建马尾船政、江南水师学堂、陆军学堂以及袁世凯在济南创立北洋新軍等,都是在世界潮流和革命思想的实践中不断发展前行的开端与例证。

(2)孙中山的革命如意观、哲学思想、三民主义的成因及影响:

孙中山先生早年就是在美国檀香山哥哥孙眉的农场中长大,(并为支持孙中山的革命活动,几乎破产)

他接受美国的教育和影响,开启民智,受到民主、自由与博爱的思想影响,历经无数次革命失败,再继续努力实践,逐步认识四个若无的革命的思想与谋略,也是最后称谓总结为三民主义:民族、民权与民生的思想酝酿与传播,在国内外产生巨大影响(后三民主义:联俄、联共、扶助工农,暂不展开)尤其在同盟会在日本东京成立时,孙总理制定:“驱除鞑虏,恢复中华,建立民国,平均地权”的革命目标;

孙中山先生回国发动革命,群众踊跃参加,国内多次武装起义,众人慷慨捐款支持,孙中山的思想与谋略虽然也有争议,但是他依然是囯内外志士仁人心中的领袖人物。

(3)“革命如意观”与“如意算盘”的产生与确立:

正因为经历过无数次的筹备起义与失败,尤其缺乏革命资本,如何建立自己的军事力量,正是陆炳文博士总结,孙中山的打定“四柱、“四无”革命之重要!

孙中山革命如意观对海内外革命志士影响巨大,在孙中山周围聚集了许多革命志人,人心所向。

如事例1:闽籍辛亥先贤,我外公李树藩和叔公李恢的直接影响、我父亲段强众也是受到孙中山革命思想影响巨大,曾经就读孙中山秘书徐谦创办的上海法政大学,并由徐谦校长带领学生上街游行,支持孙中山北伐。1925年孙中山不幸病逝后,民国政府与民主革命,曾出现许多思想迷茫、混乱或干扰,父亲敬仰孙中山“天下为公”的思想,曾书诗文:革命不难难受志,同心能有有良策。抚躬自己无私欲,概念兴亡为国谋。

事例2:外公、叔公他们曾先后直接响应孙中山的感召,跟随孙中山与林森、赵声、黄兴、胡汉民、宋教仁、张继、苏曼殊、黄展云、林文、郑烈、吴玉章等关系密切,积极参加革命联络与宣传、教育工作(外公曾三度出任湖南长沙实业学堂任教务长与学监,上述辛亥革命元老,又多曾在该学堂任教);

创立湖南长沙实业学堂,正是许多来自五湖四海的志士仁人,在孙中山先生的激励追随,人心所向,道同志合合,为培养革命英才为己任。

李树藩在避难日本回国,曾受到湖南留日学生监督梁焕奎的邀请,在湖南长沙创办实业学堂,在此聚集了许多革命志士,胞弟李恢先在实业学堂学习,后到日本东京庆应大学攻读,1905年积极响应孙中山在东京联合兴中会、华兴会、光复会等革命小团体创立中国同盟会,李恢与王孝缜、林文、林宗素、郑烈等10人是此后最早加入的福建留日学生。

当时孙中山在日本东京设同盟会本部,并按省分设若干支部,福建属第十四支部,支部设于东京郊区大久保,门上署以“田野”二字。田野是日本人的姓,在寓所掛上田野的门牌,目的是用以掩护,避免别人的注意,但同时也是福建支部的代号。

李恢与林文、林觉民,林尹民、陈与燊、郑烈、黄士恒等先后同住在这个支部寓所。他们朝夕相处,共商革命活动,情同手足。当时福建支部还刻有“田野”骨质小图章,作为印记以资联络,由李恢使用并负责保管。1930年李恢病逝后,田野印章作为李恢遗物,由夫人保藏,1970年夫人林韵珂在台北临终时,嘱将此印章献交国民党党史馆保管,供后人纪念;

林文、李恢、郑烈代表福建支部参加,同盟会东京总部敦促各支部派员回本省成立分会。李恢、宋渊源被派回闽联络,筹划分会。

同盟会机关报《民报》创办时期,林文一度担任该报经理,李恢参加发行工作,仼发行人。

光绪三十二年至光绪三十四年(1906——1908年)期间,孙中山、黄兴等领导人常不在日本,同盟会的各项革命工作多由各省支部负责人共同商讨决定进行。

林文、李恢、郑烈代表福建支部参加上述有关工作,是当时同盟会的主要骨干力量。

李恢积极参与广州起义筹备购买运输军火,历经磨难与考验、福建光复后,军政府成立后,第一要务还在于筹集财务,他受命以全权代表身份远赴南洋、香港等地劝募公债,通过爱国侨胞和香港同胞的热情支持,在短期内立即募得公债百余万元而返。

1912年初福建军政府参事员改组为:福建政务院,李恢被任命为职军债局局长、1912年7月1日福建军政府进行第二次改组,李恢被任为实业司司长。

1913年8月当福建都督孙道仁倒向袁世凯时,孙中山皆胡汉民的一行因南京军事失利,由上海乘德轮赴粤,船过福州,时任福建实业司司长的李恢特地乘船来谒,向孙中山报告福州不可靠,日本驻福州领事亦来告“言广东已变”等情。孙中山遂决定改道赴日,因而避免了一场劫难。

1916年袁世凯死后,李恢赴北京任财政部检查委员会委员,次年出任湖北印花税处会办,在鄂期间他与何遂及国民军将领胡景翼、孙岳联合力谋驱逐控制鄂、豫一带、为害一方的吴佩孚直系军阀势力。

1926年因病重回闽,久治不愈,于1930年10月10日在福州逝世,终年四十四岁。

李树藩参加林森组织的上海福建学生会,革命联络机关,在福州创建益闻阅报社革命组织、创办华兴矿业公司华侨公学,鼓励吸收海外华侨子弟入学,以培育英才为己任,并得到孙中山秘书黄展云先生的大力支持(福建光复后黄展云岀任教育部长)他们与兄弟相称,莫逆之交,1938年黄展云先生不幸病逝,外公曾书赠輓联:

上联:识吾党附同盟,设侯官学校,建革命根基,岂仅黄花多烈士。

下联:遇阿弟共大事,毁将军衙署,得重光闽省,永留青史誉先生。——弟李树藩。

他们同为福建同盟会会员,尤其重视教育,开启民智,一生追求社会进步,“不为势屈,不为利诱,不为形役,不为情移”君子也!

他们是莫逆之交,为辛亥革命建立亚洲第一个民主共和国,不遣余力,殚精歇虑。

正好陆炳文博士所总结,他们践行孙中山打定四柱:以思想为核心、以志士为动力、以军费为资本、以人为依归,打如意算盘。

1905年孙中山在日本联合兴中会、华兴会、光复会等团体联合成立了中国同盟会。

而且最初同盟会员,大多数是中国在日本留学生所组成。故有福建历史学家林伟功曾书撰《福建知识分子在辛亥革命中功不可没》正是这些思想先进,有信仰的志士仁人,受激励追隨,积极投身革命、宣传革命思想、募捐军费,鼓励海外侨胞,也是人心所向,大力支持才为孙中山如意观思想的确立与锲而不舍,方能坚持到辛亥革命,武昌起义,建立亚洲第一个民主共和国。

由于外公李树藩的革命履历及于1930年为书写“总理年谱”被调到民国中央党史史料編篆委员会工作。据大陆可查有限资料,他先后发表了巜甲辰拒绝俄义勇队与长沙之革命》(1936年1月20日登载于《建国月刊》第14卷第一期)、《黄花岗同志赴难拾遗》(登载《福建辛亥革命史料选辑》第382页第384页。

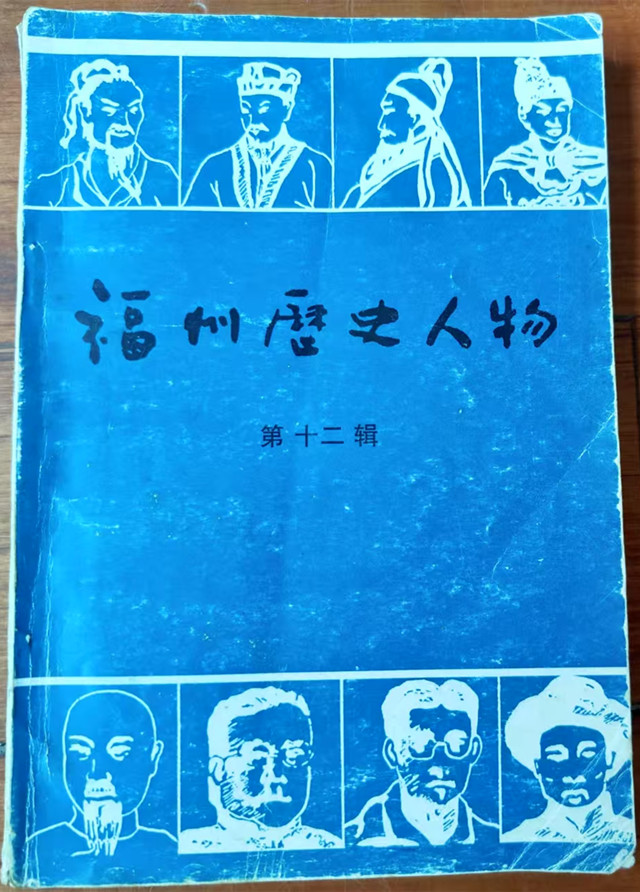

李树藩、李恢史料:来源巜福州历史人物》第十二辑第59——65页,在第64——65页。

注释(1)刘通、胡汉民、林森、張继等十八人署名《李君仲谋行状》,《革命人物志》第三集第95——97页(台湾出版)

注释(2)李楚銮等:(临时加注,楚銮是我三舅)《先严昭文府君行述》,原载《革命人物志》第三集第140——142页(台湾出版)。

陆炳文博士,您所言孙中山的如意观革命思想探讨与总结,具有一定的历史价值,与现实意义,与时俱进的理念,更是对台湾蒋经国先生思想产生巨大转变的认可与敬佩,不论他的过往曾经压制民主、戒严法令等政策令人病逅,1987年7月15日解除戒严令、解除党禁、报禁。允许民进党成立,以及他说“他蒋家人不再继任”这些转折奌被称为“没有流血的革命”;

蒋经国曾说“使用权力容易,难的是什么时候不用它”。

蒋经国的遗产,不仅继承孙中山先生为民主革命,抛却私心,天下为公。曾暂时退位临时大总统等举措。蒋经国:“中华民族优先”、“没有永远执政党,只有永远的人民”的宣言,指向更是“自我革命”被视权威体制转化为制度转型的典范,一党权威转化为制度转型的推力,其中华民族优先,放弃一党执政和开放民主竞选制的重大政治体制改革,功不可没,令世人称赞!

历史上的今天(2025年7月15日)即38年前的今日,正是蒋经国发布总统令:解除戒严令、解除党禁、报禁的契机。拜读您的文章感慨而慷,因匆忙而书,定有挂一漏万之处,还请海涵!

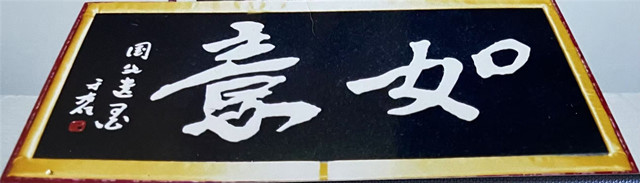

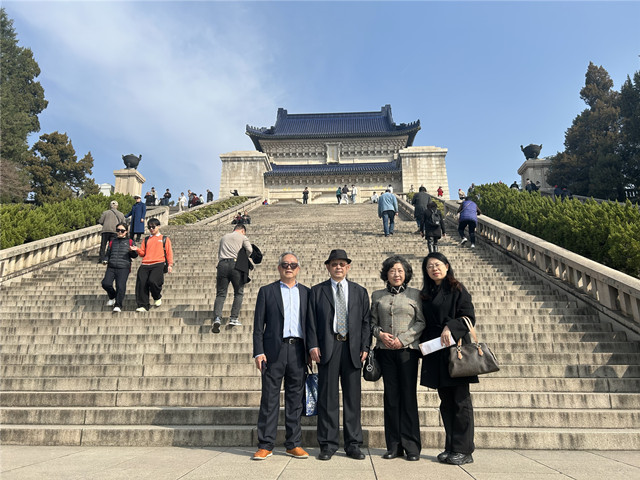

[編按]本文作者段齊順,江蘇南京辛亥粥會監事長,讀罷陸炳文博士所論《孫中山先生革命如意觀》、及中山先生墨寶「如意」二字刻石牌匾曾巡展台北、高雄、香港、東京、紐约、雪梨、吉隆坡等地示人,深感其對於如意精義、革命精神之精闢剖析,不僅縝密論述孫中山秉持如意學習,從事革命凡40年,向以思想為核心、以志士為動力、以軍費為資本、以民心為歸的四柱如意觀,亦巧妙對照了作者段君,自身家族實踐經歷,彰顯革命薪火的代代相傳。尤感佩其融合歷史事證與現實省思,從國父奠基共和,到蔣經國推動不流血的自我革命,貫通百年中國現代化之脈絡。讀此一讀後感,誠為承前啟後、古今呼應之佳作,見證革命理想與實踐的時代回響。

原文題:拜读陆炳文博士所书《孙中山先生革命如意观,打定四根顶柱,打好如意算盘》有感

(一)中华和谐粥文化人雅集粥会掌锅捏瓢人陆炳文近日详细阐述孙中山革命如意观:

精义在于以革命为志业,以读书为嗜好,坚信努力进前,唯有顺应天理,同时应乎人情、适应世界潮流,才能推动国家进步。他犹极力主张,以思想为核心、以志士为动力、以軍费为资本、以人为依归,打好如意算盘,即打定四根顶柱;

革命非为个人,而为普天下(即“天下为公”),需学以致用、知行合一,方能成事。

国父孙中山如意学习,不仅是自我修养,也是为民族奋斗、开创共和的实践哲学、成就了中华民国的诞生,与民族复兴觉醒的开端;

孙中山先生领导国民革命之“如意观”,也就是要如我所愿‘革命’,以及如我所喜‘读书’。在四方面打下良好基础,如上述总结,打好四根顶柱,打好“如意算盘”的基础上,并进一步表述“四无”,大众所周知,凡“如意观”者,

1)若無中心思想,就无主义信仰;2)若無志士仁人,就无激励追随;3)若無軍费支撑,就无行动资本;4)若無人心所向,就无道同志合。

“如意算盘”就打不好,如此一切将成虚論,當心願景淪為空谈,國民革命恐永無成功之日;

‘吾心信其不可行,雖反掌折技之易,亦無收效之期。'国父孙中山先生语录里这一段话,亦即革命如意观注脚。

孙中山先生积四十年革命如意观,领导辛亥革命终于推翻满清,建立亚洲第一个民主共和国。

(二)孙中山先生的如意革命思想与影响:

孙中山是伟大的民主革命先行者,是近代中国民族英雄。他是一位为谋求中华民族的解放而奋斗终身的历史巨人;

(1)若无中心思想,就无主义信仰、若无志士仁人,就无激励追随、若无军费支撑,就无行动资本、若无人心所向,就无道同志合:

无数辛亥志士就是在孙中山先生的中心思想感召下,投身革命,组织反清团体;

尤其许多青年学生出国留学,开扩眼界,才知道中国封建王朝以“天朝上国”自居,夜郎自大,闭目塞听,对外采取闭关锁国的政策,对西方新鲜事物充耳不闻,根本没想到要派遣学生出国留学,学习外国先进的科学技术。

在中国与西方资本主义世界严重隔绝的同时,西方科学技术突飞猛进,两者的差距越来越大,原先社会经济和科学文化处于先进地位的中国,长期处于停滞和落后状态。

鸦片战争冲开了中国的大门,一些开明人士零星的出国留学。出国留学是中国社会的一种进步现象,也是中国有识之士认识到“他山之石,可以攻玉”,为了改变古老中国的停滞和落后,为了中国人不受欺凌和压迫,为了祖国早日臻于强盛和富裕,必须学习发达的资本主义国家各方面有益的知识和经验,出国留学乃是一条捷径。

以事实为例:我曾外公卢守孟就是福建马尾船政学堂第三届毕业生,专攻造舰。1886年被选赴英国海军部制造大书院留学,后赴英国监造“海天”、“海圻”等舰。他英语、法语、意大利语俱佳。曾奉命出使英国、意大利、比利时,是中国晚清外交精英。1902年出使欧洲,成为外交官,官至花翎二品衔,湖南候补道台。

清未回国历任京汉铁路总管、邮政部路政司行走、两广交涉局副局长、京汉铁路总监督。民国后任陇海东路工程局局长、郑州陇海铁路局局长等职。(详见我表姨欧阳琼所书,在百度搜索:洋中路444号:福州百年历史风云的一种别样记录)

事例2:外公李树藩与广州起义总指挥赵声将军都是江南水师学堂同学。并在学堂组织“知耻社”(赵声也曾在日本留学军校、考察军事)

于是,从鸦片战争以后,出国留学问题对中国政治、经济、文化、軍事、外交等方面都产生了相当的影响和作用。

清朝末年也曾倡导学习西方科学技术,官派和私人出国留学、创立福建马尾船政、江南水师学堂、陆军学堂以及袁世凯在济南创立北洋新軍等,都是在世界潮流和革命思想的实践中不断发展前行的开端与例证。

(2)孙中山的革命如意观、哲学思想、三民主义的成因及影响:

孙中山先生早年就是在美国檀香山哥哥孙眉的农场中长大,(并为支持孙中山的革命活动,几乎破产)

他接受美国的教育和影响,开启民智,受到民主、自由与博爱的思想影响,历经无数次革命失败,再继续努力实践,逐步认识四个若无的革命的思想与谋略,也是最后称谓总结为三民主义:民族、民权与民生的思想酝酿与传播,在国内外产生巨大影响(后三民主义:联俄、联共、扶助工农,暂不展开)尤其在同盟会在日本东京成立时,孙总理制定:“驱除鞑虏,恢复中华,建立民国,平均地权”的革命目标;

孙中山先生回国发动革命,群众踊跃参加,国内多次武装起义,众人慷慨捐款支持,孙中山的思想与谋略虽然也有争议,但是他依然是囯内外志士仁人心中的领袖人物。

(3)“革命如意观”与“如意算盘”的产生与确立:

正因为经历过无数次的筹备起义与失败,尤其缺乏革命资本,如何建立自己的军事力量,正是陆炳文博士总结,孙中山的打定“四柱、“四无”革命之重要!

孙中山革命如意观对海内外革命志士影响巨大,在孙中山周围聚集了许多革命志人,人心所向。

如事例1:闽籍辛亥先贤,我外公李树藩和叔公李恢的直接影响、我父亲段强众也是受到孙中山革命思想影响巨大,曾经就读孙中山秘书徐谦创办的上海法政大学,并由徐谦校长带领学生上街游行,支持孙中山北伐。1925年孙中山不幸病逝后,民国政府与民主革命,曾出现许多思想迷茫、混乱或干扰,父亲敬仰孙中山“天下为公”的思想,曾书诗文:革命不难难受志,同心能有有良策。抚躬自己无私欲,概念兴亡为国谋。

事例2:外公、叔公他们曾先后直接响应孙中山的感召,跟随孙中山与林森、赵声、黄兴、胡汉民、宋教仁、张继、苏曼殊、黄展云、林文、郑烈、吴玉章等关系密切,积极参加革命联络与宣传、教育工作(外公曾三度出任湖南长沙实业学堂任教务长与学监,上述辛亥革命元老,又多曾在该学堂任教);

创立湖南长沙实业学堂,正是许多来自五湖四海的志士仁人,在孙中山先生的激励追随,人心所向,道同志合合,为培养革命英才为己任。

李树藩在避难日本回国,曾受到湖南留日学生监督梁焕奎的邀请,在湖南长沙创办实业学堂,在此聚集了许多革命志士,胞弟李恢先在实业学堂学习,后到日本东京庆应大学攻读,1905年积极响应孙中山在东京联合兴中会、华兴会、光复会等革命小团体创立中国同盟会,李恢与王孝缜、林文、林宗素、郑烈等10人是此后最早加入的福建留日学生。

当时孙中山在日本东京设同盟会本部,并按省分设若干支部,福建属第十四支部,支部设于东京郊区大久保,门上署以“田野”二字。田野是日本人的姓,在寓所掛上田野的门牌,目的是用以掩护,避免别人的注意,但同时也是福建支部的代号。

李恢与林文、林觉民,林尹民、陈与燊、郑烈、黄士恒等先后同住在这个支部寓所。他们朝夕相处,共商革命活动,情同手足。当时福建支部还刻有“田野”骨质小图章,作为印记以资联络,由李恢使用并负责保管。1930年李恢病逝后,田野印章作为李恢遗物,由夫人保藏,1970年夫人林韵珂在台北临终时,嘱将此印章献交国民党党史馆保管,供后人纪念;

林文、李恢、郑烈代表福建支部参加,同盟会东京总部敦促各支部派员回本省成立分会。李恢、宋渊源被派回闽联络,筹划分会。

同盟会机关报《民报》创办时期,林文一度担任该报经理,李恢参加发行工作,仼发行人。

光绪三十二年至光绪三十四年(1906——1908年)期间,孙中山、黄兴等领导人常不在日本,同盟会的各项革命工作多由各省支部负责人共同商讨决定进行。

林文、李恢、郑烈代表福建支部参加上述有关工作,是当时同盟会的主要骨干力量。

李恢积极参与广州起义筹备购买运输军火,历经磨难与考验、福建光复后,军政府成立后,第一要务还在于筹集财务,他受命以全权代表身份远赴南洋、香港等地劝募公债,通过爱国侨胞和香港同胞的热情支持,在短期内立即募得公债百余万元而返。

1912年初福建军政府参事员改组为:福建政务院,李恢被任命为职军债局局长、1912年7月1日福建军政府进行第二次改组,李恢被任为实业司司长。

1913年8月当福建都督孙道仁倒向袁世凯时,孙中山皆胡汉民的一行因南京军事失利,由上海乘德轮赴粤,船过福州,时任福建实业司司长的李恢特地乘船来谒,向孙中山报告福州不可靠,日本驻福州领事亦来告“言广东已变”等情。孙中山遂决定改道赴日,因而避免了一场劫难。

1916年袁世凯死后,李恢赴北京任财政部检查委员会委员,次年出任湖北印花税处会办,在鄂期间他与何遂及国民军将领胡景翼、孙岳联合力谋驱逐控制鄂、豫一带、为害一方的吴佩孚直系军阀势力。

1926年因病重回闽,久治不愈,于1930年10月10日在福州逝世,终年四十四岁。

李树藩参加林森组织的上海福建学生会,革命联络机关,在福州创建益闻阅报社革命组织、创办华兴矿业公司华侨公学,鼓励吸收海外华侨子弟入学,以培育英才为己任,并得到孙中山秘书黄展云先生的大力支持(福建光复后黄展云岀任教育部长)他们与兄弟相称,莫逆之交,1938年黄展云先生不幸病逝,外公曾书赠輓联:

上联:识吾党附同盟,设侯官学校,建革命根基,岂仅黄花多烈士。

下联:遇阿弟共大事,毁将军衙署,得重光闽省,永留青史誉先生。——弟李树藩。

他们同为福建同盟会会员,尤其重视教育,开启民智,一生追求社会进步,“不为势屈,不为利诱,不为形役,不为情移”君子也!

他们是莫逆之交,为辛亥革命建立亚洲第一个民主共和国,不遣余力,殚精歇虑。

正好陆炳文博士所总结,他们践行孙中山打定四柱:以思想为核心、以志士为动力、以军费为资本、以人为依归,打如意算盘。

1905年孙中山在日本联合兴中会、华兴会、光复会等团体联合成立了中国同盟会。

而且最初同盟会员,大多数是中国在日本留学生所组成。故有福建历史学家林伟功曾书撰《福建知识分子在辛亥革命中功不可没》正是这些思想先进,有信仰的志士仁人,受激励追隨,积极投身革命、宣传革命思想、募捐军费,鼓励海外侨胞,也是人心所向,大力支持才为孙中山如意观思想的确立与锲而不舍,方能坚持到辛亥革命,武昌起义,建立亚洲第一个民主共和国。

由于外公李树藩的革命履历及于1930年为书写“总理年谱”被调到民国中央党史史料編篆委员会工作。据大陆可查有限资料,他先后发表了巜甲辰拒绝俄义勇队与长沙之革命》(1936年1月20日登载于《建国月刊》第14卷第一期)、《黄花岗同志赴难拾遗》(登载《福建辛亥革命史料选辑》第382页第384页。

李树藩、李恢史料:来源巜福州历史人物》第十二辑第59——65页,在第64——65页。

注释(1)刘通、胡汉民、林森、張继等十八人署名《李君仲谋行状》,《革命人物志》第三集第95——97页(台湾出版)

注释(2)李楚銮等:(临时加注,楚銮是我三舅)《先严昭文府君行述》,原载《革命人物志》第三集第140——142页(台湾出版)。

陆炳文博士,您所言孙中山的如意观革命思想探讨与总结,具有一定的历史价值,与现实意义,与时俱进的理念,更是对台湾蒋经国先生思想产生巨大转变的认可与敬佩,不论他的过往曾经压制民主、戒严法令等政策令人病逅,1987年7月15日解除戒严令、解除党禁、报禁。允许民进党成立,以及他说“他蒋家人不再继任”这些转折奌被称为“没有流血的革命”;

蒋经国曾说“使用权力容易,难的是什么时候不用它”。

蒋经国的遗产,不仅继承孙中山先生为民主革命,抛却私心,天下为公。曾暂时退位临时大总统等举措。蒋经国:“中华民族优先”、“没有永远执政党,只有永远的人民”的宣言,指向更是“自我革命”被视权威体制转化为制度转型的典范,一党权威转化为制度转型的推力,其中华民族优先,放弃一党执政和开放民主竞选制的重大政治体制改革,功不可没,令世人称赞!

历史上的今天(2025年7月15日)即38年前的今日,正是蒋经国发布总统令:解除戒严令、解除党禁、报禁的契机。拜读您的文章感慨而慷,因匆忙而书,定有挂一漏万之处,还请海涵!

[編按]本文作者段齊順,江蘇南京辛亥粥會監事長,讀罷陸炳文博士所論《孫中山先生革命如意觀》、及中山先生墨寶「如意」二字刻石牌匾曾巡展台北、高雄、香港、東京、紐约、雪梨、吉隆坡等地示人,深感其對於如意精義、革命精神之精闢剖析,不僅縝密論述孫中山秉持如意學習,從事革命凡40年,向以思想為核心、以志士為動力、以軍費為資本、以民心為歸的四柱如意觀,亦巧妙對照了作者段君,自身家族實踐經歷,彰顯革命薪火的代代相傳。尤感佩其融合歷史事證與現實省思,從國父奠基共和,到蔣經國推動不流血的自我革命,貫通百年中國現代化之脈絡。讀此一讀後感,誠為承前啟後、古今呼應之佳作,見證革命理想與實踐的時代回響。